集中力MAX!テスト前の自習室は熱気に満ちています!

みなさん、こんにちは!磯山です。

中学生・高校生の皆さんは、テスト週間ですね。

自習室は今日もいっぱいで、みんな集中して取り組んでいます。学校課題に取り組んだり、わからない問題を先生に質問したり、それぞれの目標 ...

残り1日!目指せ!!期末テスト高得点

みなさん、こんにちは!磯山です。 梅雨が明け、一気に暑くなってきましたね、みなさんも熱中症 ...

ラストスパート!!定期テスト対策ルーム

みなさん、こんにちは!磯山です! 本日も定期テスト対策ルームの様子をお伝えします! テスト ...

【生徒インタビュー】今も進化中!高校受験を乗り越えたDくん&Eくんの次なる目標とは!?

みなさん、こんにちは!磯山です! 今回は、生徒インタビュー第4弾! 高校1年の2人の生徒に ...

【のぞき見!!】定期テスト対策ルーム

みなさん、こんにちは!磯山です! 本日も定期テスト対策ルームが実施されました。 少し様子を ...

【講師紹介シリーズ】結果を出す個別指導・kulumo!成績アップにこだわるスペシャリスト

みなさん、こんにちは!今回は、講師紹介シリーズです! それではさっそく見ていきましょう! ...

セミナー生限定!!中学生対象定期テスト対策ルーム!

みなさん、こんにちは!國土です。 KLCセミナー岡山校では、定期テスト前の1ヶ月間で、セミ ...

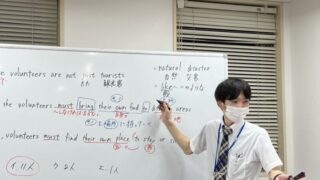

【講師紹介シリーズ】あなたの英語、劇的ビフォーアフター!

みなさん、こんにちは!前回に引き続き、講師紹介シリーズです! それでは見ていきましょう! ...

【講師紹介シリーズ】物理化学の謎を解き明かせ!『ゲーム』みたいに学ぶサイエンスの伝道師

みなさん、こんにちは!今回は、講師紹介シリーズ第1弾です! それではさっそく見ていきましょ ...

中学生 6月公開テスト直し

こんにちは!磯山です。 先日、中学2年生の 6月テストの直し を行いま ...

「やる気ゼロ」でも勉強を始められる!タイマー学習法!

タイマー学習法のススメ こんにちは。KLCセミナーです。 お子さんに勉強させようとして、こ ...

「やる気が出ない」は当たり前!親が“仕組み”で支える学習習慣のつくり方

「やる気が出ない」は当たり前! だからこそ親は“勉強する仕組み”をつくってください こんに ...

【生徒インタビュー】KLCを最大限に活用し、目標に向かって突き進むCくんの軌跡

みなさん、こんにちは!國土です! 今回は、生徒インタビュー第3弾です! 今回は、中学生 C ...

【生徒インタビュー】驚異の40点アップ!「数学の壁」を乗り越えた中学生Bくんが語る学習法とは!?

みなさん、こんにちは!磯山です。 今回は生徒インタビュー第2回!今回も、中学2年生のBくん ...

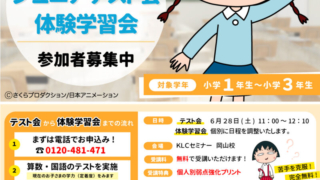

ジュニアテスト会・体験学習会のお知らせ

参加費無料!参加者募集中! 1学期までに学習した内容を総復習!この夏、KLCの無料テスト会 ...

【生徒インタビュー】中学生Aくんが語る!KLC岡山校の魅力と成長ポイントとは!?

みなさん、こんにちは。磯山です。 梅雨の時期がやってきてじめじめとし始めましたね。 今回、 ...